Яд как пропуск на все континенты: изучена причина миграционного успеха жаб

Секрет эволюционного успеха современных жаб, позволившего этим амфибиям распространиться почти на все континенты, кроется в ядовитых железах, расположенных позади их глаз. Согласно недавнему исследованию, этот признак, обеспечивающий им эффективную защиту от хищников, появился вскоре после их исхода из Южной Америки, параллельно с экспоненциальным ростом их видового разнообразия. Это говорит о замечательной способности к адаптации и расширению ареала для животных, изначально ограниченных с биологической точки зрения.

Распространение живых видов на Земле формировалось в течение сотен миллионов лет под влиянием геологической истории и эволюции биологических признаков. Тектоника плит и движение континентов сыграли ключевую роль в расселении и региональном разнообразии видов. Однако, хотя геологическая история планеты и эволюция признаков широко признаны главными факторами распространения видов, их обычно изучают отдельно. Таким образом, то, как эти две силы совместно повлияли на расселение видов, до сих пор остается плохо понятым.

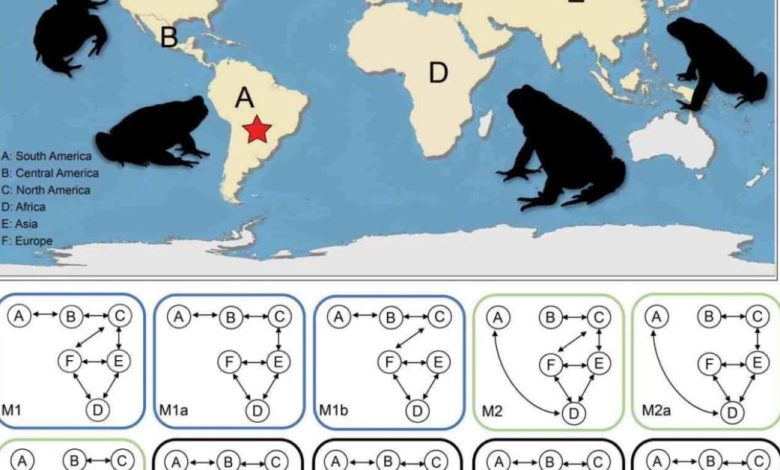

В рамках нового исследования, опубликованного на этой неделе в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, международная группа ученых предполагает, что современные жабы (семейство Bufonidae) могут заполнить некоторые пробелы в понимании моделей расселения видов. Насчитывая сегодня около 56 родов и более 700 известных видов, они отличаются высокой способностью к инвазии и колонизации. Изначально появившись в Южной Америке, они расселились по всем континентам, за исключением Антарктиды, и заняли места обитания от пустынь до тропических лесов и умеренных тундр. Среди них есть как наземные, так и древесные или роющие виды. Им удалось, например, колонизировать регионы, изолированные в течение миллионов лет, такие как Австралия, Мадагаскар или Маскаренские острова.

Чтобы понять, как их признаки эволюционировали, позволяя им занимать новые континенты, исследовательская группа проанализировала образцы ДНК 124 видов из Африки, Азии, Европы, Южной Америки, Северной Америки и Океании. Эти данные были дополнены информацией из существующих баз данных, охватывающих сотни других видов. Компьютерное моделирование позволило обработать эти данные и восстановить геологическое расселение жаб на протяжении нескольких десятков миллионов лет. Эта работа определила, в какие моменты появились признаки, дающие эволюционные преимущества, и когда возникли новые виды.

Результаты показывают, что современные жабы появились в Южной Америке примерно 61 миллион лет назад, то есть всего через несколько миллионов лет после исчезновения динозавров. Согласно одной из гипотез, они могли пересечь Атлантический океан, чтобы расселиться в Африку и Европу, что остается удивительным, поскольку они не очень хорошо плавают и плохо переносят соленую воду. Другие теории предполагают, что они скорее достигли Северной Америки через Центральную Америку, прежде чем добраться до Европы и Азии. Их пересечение могло осуществляться на плотах из плавающей растительности, что иллюстрирует удивительную способность к адаптации для животных, не умеющих хорошо плавать и малоустойчивых к соленой воде.

Анализы выявили, что количество видов значительно увеличилось после их расселения за пределы родного континента, что позволяет предположить, что именно в этот ключевой момент появился главный эволюционный признак. Изучив генетические данные, исследователи установили, что ядовитые железы развились примерно в тот же период. «Видовое разнообразие увеличилось после их исхода из Южной Америки, что связано с геологическими событиями кайнозойской эры и ключевыми инновациями, такими как появление токсичных паратоидных желез, обеспечивающих защиту от хищников», — пишут авторы исследования. По их мнению, эта черта с высокой степенью вероятности способствовала их глобальному успеху. «Наши результаты подчеркивают необходимость серьезного учета океанических и антарктических коридоров при реконструкции биогеографии амфибий и демонстрируют, что при благоприятных климатических и геологических условиях даже физиологически ограниченные группы, такие как амфибии, могут преодолевать весьма серьезные географические барьеры», — заключают они.