Ученые впервые наблюдали, как время течет в двух направлениях внутри стекла

В Институте физики конденсированного состояния Технического университета Дармштадта группа исследователей совершила прорыв, который до сих пор оставался за пределами экспериментальных возможностей: они измерили внутренние "часы" материалов — скрытый ритм, определяющий процесс старения стекла и других аморфных твердых тел.

Под руководством Тилля Бёмера и Томаса Блоховица ученые впервые зафиксировали поведение так называемого "материального времени" — концепции, сформулированной более пятидесяти лет назад, но до сих пор не подтвержденной экспериментально. Исследование, проведенное в сотрудничестве с учеными из Роскилльского университета (Дания), опубликовано в журнале Nature Physics.

Чтобы понять значимость этого открытия, нужно отойти от привычного представления о времени как о линейном, равномерном и необратимом процессе. В повседневной жизни время течет только в одном направлении: упавший на пол стакан разбивается, но никогда не собирается обратно. Этот принцип, известный как необратимость, подтверждается вторым законом термодинамики, согласно которому беспорядок (энтропия) в системе всегда стремится к увеличению.

Однако с точки зрения физических уравнений, описывающих движение, ничто не мешает процессам происходить в обратном направлении. Например, маятник, колеблющийся в вакууме, ведет себя одинаково, наблюдается ли его движение в реальном времени или в обратной перемотке. Необратимость возникает не из фундаментальных законов, а из статистических и энергетических условий систем.

До сих пор считалось, что старение материалов — такой же необратимый процесс, как разбивание стекла. Однако эксперимент в Дармштадте вносит неожиданный нюанс: если рассматривать старение с точки зрения внутреннего времени материала, оно может оказаться не столь однозначным. В частности, молекулярные движения в стекле демонстрируют удивительную временную симметрию, если измерять их по внутренним "часам".

Стекло и пластики — это неупорядоченные материалы, состоящие из хаотично переплетенных молекул, которые постоянно движутся. Хотя на макроуровне они кажутся неподвижными, их частицы скользят, вращаются и непрерывно перестраиваются, стремясь к более стабильным энергетическим состояниям. Эта внутренняя реорганизация и приводит к старению материала, медленно меняя его свойства. Например, в оконном стекле такие изменения могут становиться заметными лишь через миллиарды лет.

Для описания этого явления физики уже несколько десятилетий используют концепцию "материального времени" — субъективной меры течения времени с точки зрения самого материала, которая не всегда совпадает с лабораторными часами. В этой системе время движется не с постоянной скоростью, а его ритм зависит от скорости молекулярной перестройки. Однако до сих пор никому не удавалось напрямую наблюдать этот молекулярный "ход".

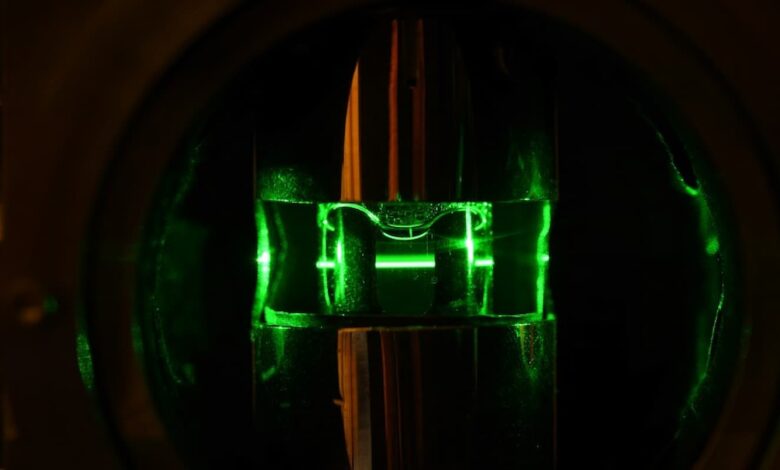

Экспериментальная задача была крайне сложной, признает Тилль Бёмер. Чтобы зафиксировать мельчайшие колебания в движении молекул, команда использовала сверхчувствительные видеокамеры, способные улавливать изменения в рассеивании лазерного луча, направленного на образец стекла. Молекулы материала рассеивают свет в разных направлениях, создавая хаотичный узор из светлых и темных пятен на сенсоре камеры. Статистически анализируя эти узоры, ученые смогли определить, как меняются молекулярные флуктуации, и вычислить скорость "тиканья" внутренних часов стекла.

Это не означает, что старение материалов можно обратить вспять. Как подчеркивает Бёмер, открытие не противоречит необратимости старения, а лишь уточняет его контекст. Необратимость заключена в самом материальном времени: его ход отражает внутреннюю трансформацию стекла, в то время как другие флуктуации — те, что происходят относительно этого времени — не влияют на старение. Это можно сравнить с тем, как движение машины определяется скоростью ее езды, а не играющими на заднем сиденье детьми.

Другими словами, внутренние часы стекла не могут идти назад, но все, что происходит внутри материала относительно этих часов, может быть обратимым. Это разделение позволяет выделить ключевой аспект старения — само "тиканье" материала — и отделить его от второстепенных флуктуаций, не меняющих его общее состояние.

Команда из Дармштадта не ограничилась одним образцом. Они повторили эксперименты с пластиками и провели компьютерное моделирование для других аморфных материалов. Во всех случаях результаты были одинаковыми: обратимость относительно материального времени оказалась общей чертой неупорядоченных материалов. Это открывает новые пути для понимания внутренней динамики таких систем и ставит под вопрос некоторые традиционные представления о необратимости в физике материалов.

Несмотря на успех эксперимента, вопросов пока больше, чем ответов. "Это оставляет нас перед целой горой загадок", — признает Томас Блоховиц. Один из ключевых вопросов — природа наблюдаемой обратимости: в какой мере она отражает фундаментальные законы физики, а в какой является свойством неупорядоченных систем? Также предстоит выяснить, есть ли у каждого материала свои уникальные "часы", и как их можно сравнивать между разными веществами.